Kolonialisme Belanda Dan Dampaknya Bagi Rakyat Nusantara – Indonesia merumuskan strategi pembangunan lebih berorientasi kesejahteraan rakyat

Sejarah Nusantara tidak bisa dilepaskan dari jejak panjang kolonialisme Belanda yang berlangsung lebih dari tiga abad. Periode ini bukan hanya soal kekuasaan politik, tetapi juga menyangkut perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk wajah bangsa hingga hari ini. Memahami kolonialisme Belanda bukan sekadar mengenang masa lalu, tetapi juga menelusuri akar dari berbagai dinamika yang masih kita rasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Latar Belakang Kolonialisme Belanda di Nusantara

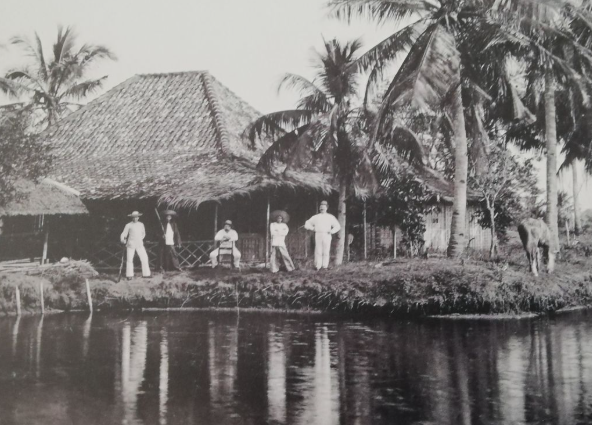

Awalnya, kedatangan Belanda pada akhir abad ke-16 dipicu oleh motivasi dagang. Perusahaan dagang Belanda, VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), berdiri pada tahun 1602 dengan tujuan utama menguasai jalur rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Namun, seiring berjalannya waktu, tujuan ekonomi murni berubah menjadi penguasaan politik. VOC bertindak layaknya negara dalam negara, dengan hak monopoli dagang, hak militer, bahkan bisa melakukan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lokal.

Setelah VOC bubar pada tahun 1799 akibat korupsi dan kebangkrutan, kekuasaan kemudian diambil alih langsung oleh pemerintah Belanda melalui sistem kolonial Hindia Belanda. Dari sinilah muncul kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat Nusantara.

Dampak Ekonomi Kolonialisme Belanda

Salah satu warisan paling signifikan kolonialisme adalah perubahan struktur ekonomi masyarakat. Belanda menerapkan sistem tanam paksa atau cultuurstelsel pada 1830, di mana rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan nila. Sistem ini membawa keuntungan besar bagi Belanda, tetapi menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat. Kelaparan massal di Jawa Tengah pada pertengahan abad ke-19 adalah salah satu bukti nyata dampak buruknya.

Menurut catatan sejarahwan M.C. Ricklefs, pada puncaknya sistem tanam paksa mampu menyumbang lebih dari 30 persen pemasukan kas negara Belanda. Namun, keuntungan tersebut dibayar mahal dengan nyawa dan penderitaan jutaan rakyat Nusantara.

Dampak Sosial dan Budaya

Kolonialisme juga memengaruhi struktur sosial masyarakat. Belanda menciptakan stratifikasi sosial yang kaku: orang Eropa ditempatkan di puncak hierarki, disusul golongan Timur Asing (seperti Tionghoa dan Arab), lalu pribumi di posisi paling bawah. Sistem diskriminatif ini menimbulkan kesenjangan yang tajam dan menanamkan mentalitas inferior pada sebagian masyarakat.

Dalam bidang budaya, kolonialisme melahirkan ambivalensi. Di satu sisi, pendidikan Barat yang dibawa Belanda membuka akses pada pengetahuan modern. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara, Tjipto Mangunkusumo, dan Sutan Sjahrir muncul dari kelompok pribumi terdidik ini. Namun, di sisi lain, pendidikan yang disediakan Belanda sangat terbatas dan lebih ditujukan untuk mencetak tenaga kerja administratif yang melayani kepentingan kolonial, bukan untuk memberdayakan rakyat secara luas.

Dampak Politik dan Kesadaran Nasional

Kolonialisme Belanda pada akhirnya menumbuhkan benih perlawanan politik yang mengarah pada lahirnya kesadaran nasional. Penderitaan akibat tanam paksa, diskriminasi sosial, dan ketidakadilan hukum mendorong lahirnya perlawanan rakyat. Perlawanan awal yang bersifat lokal, seperti Perang Diponegoro (1825–1830) atau Perang Aceh (1873–1904), memang berhasil dipadamkan, tetapi meninggalkan warisan semangat perlawanan yang kelak menyatu dalam gerakan nasional.

Pada awal abad ke-20, muncul politik etis atau “balas budi” yang digagas pemerintah Belanda. Kebijakan ini membuka jalan bagi pendidikan lebih luas, meskipun tetap terbatas. Ironisnya, justru melalui pendidikan ini lahirlah generasi baru intelektual pribumi yang menjadi motor pergerakan nasional, seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir.

Perspektif Kontemporer

Dampak kolonialisme Belanda tidak hanya berhenti di masa lalu. Jejaknya masih terasa dalam berbagai aspek kehidupan kontemporer. Misalnya, pola ekonomi berbasis ekspor komoditas primer masih terlihat hingga kini, menunjukkan warisan orientasi ekonomi kolonial. Selain itu, kesenjangan sosial dan perbedaan kelas yang tajam juga dapat ditelusuri akarnya dari sistem diskriminatif kolonial.

Namun, ada juga warisan positif yang bisa diambil. Infrastruktur awal seperti jalur kereta api, sistem administrasi modern, serta pengenalan hukum tertulis menjadi dasar bagi perkembangan Indonesia modern. Yang terpenting, kolonialisme Belanda juga secara tidak langsung memunculkan kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan melawan penindasan, yang kemudian menjadi fondasi lahirnya Republik Indonesia.

Refleksi dan Pembelajaran

Belajar dari kolonialisme Belanda berarti belajar memahami bagaimana kekuasaan yang tidak adil dapat menimbulkan penderitaan jangka panjang. Namun, dari pengalaman pahit itu pula lahir kekuatan baru berupa kesadaran nasional dan semangat merdeka.

Sejarawan Benedict Anderson dalam karyanya Imagined Communities menyebut bahwa kolonialisme justru memicu terbentuknya identitas kebangsaan di banyak wilayah terjajah, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, penderitaan kolonialisme menjadi pemicu lahirnya imajinasi kolektif tentang Indonesia sebagai satu bangsa.

Kolonialisme Belanda meninggalkan jejak kompleks bagi Nusantara. Di satu sisi, ia membawa penderitaan ekonomi, sosial, dan politik yang luar biasa. Namun di sisi lain, ia juga menjadi katalis lahirnya kesadaran nasional yang menyatukan rakyat dalam perjuangan kemerdekaan.

Pemahaman mendalam tentang dampak kolonialisme tidak boleh berhenti pada kecaman moral semata, melainkan harus menjadi refleksi untuk membangun masa depan yang lebih adil. Dengan menyadari akar-akar ketidakadilan di masa lalu, bangsa Indonesia dapat merumuskan strategi pembangunan yang lebih berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mengejar keuntungan segelintir pihak.

Sejarah kolonialisme adalah cermin pahit, tetapi juga guru yang berharga. Dari sanalah bangsa Indonesia belajar arti penting kemerdekaan, persatuan, dan tanggung jawab moral untuk tidak mengulang bentuk-bentuk penindasan dalam wajah baru.